病床に伏しているとき、人はどんな景色を心に描くのでしょうか。宮沢賢治もまた、病と闘いながらも、自然の風景を心に映し出していたひとりでした。

その中で彼が手帳に記した、走り書きのような物語は、今も人々の心を癒しています。

この記事では、「疾中」の現代語訳をもとに、宮沢賢治が病床で見た風景や、そこに込められた彼の思いを紐解いていきます。

朗読動画とともにお楽しみください。

病床

ここでは、「病床」について解説します。

原文

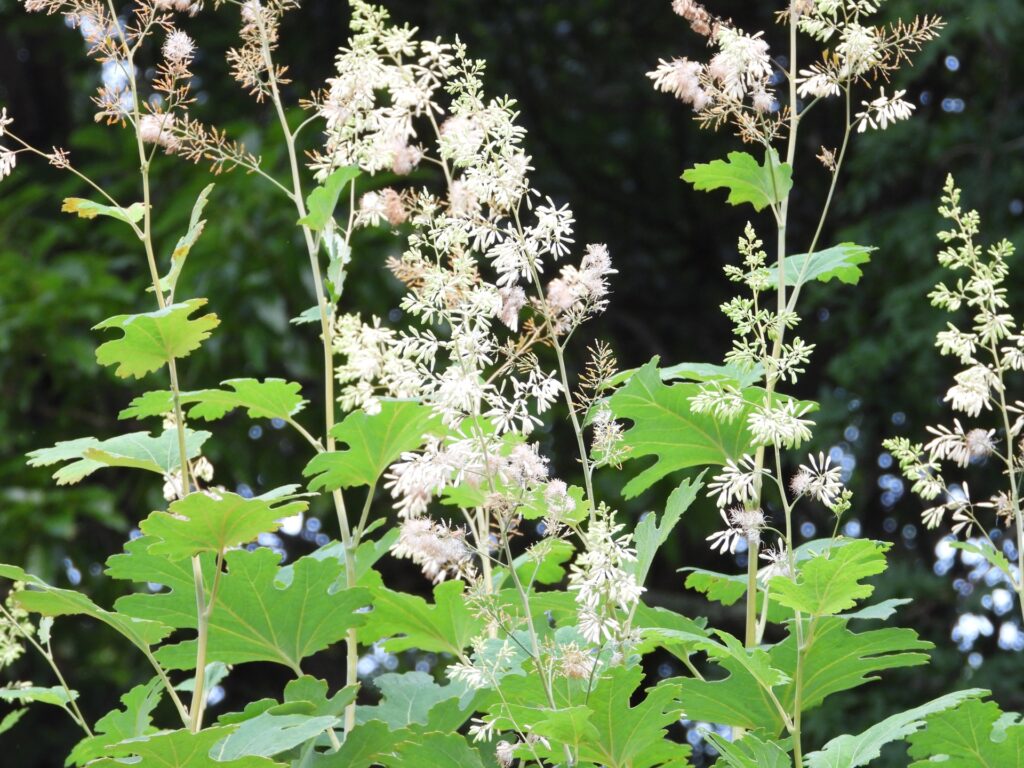

たけにぐさに

風が吹いてゐるといふことであるたけにぐさの群落にも

宮沢賢治「疾中」 – 青空文庫

風が吹いてゐるといふことである

解説

この詩の中に出てくる「たけにぐさ(タケニグサ)」は植物の名前です。タケニグサは「多年草」といって、毎年同じ場所で育ち、来年も再来年も成長を続ける植物です。

その成長の速さや強さ、毎年元気に育ち続ける特性が、「病床」の中では「生命力の象徴」として描かれます。病床にある賢治は、回復や生きる力を求める「憧れ」に近い気持ちを、タケニグサに重ねたのかもしれませんね。

この詩は、一見すると病床とは思えないような、穏やかな風景を描いているように見えるかもしれません。

しかし視点を変えると、病床にある当人が、直接外の世界を見ることができず、「たけにぐさに風が吹いている様子」を想像しているのがうかがえます。

宮沢賢治にとってタケニグサは、直接外の世界を見なくても想像できる、見慣れた故郷の風景の一部なのでしょう。自分が病と闘う間も、外の世界では生命が生き続け、自然が日常的に動いていることを表しているのだと思います。

賢治は、自分の命が限られていると感じながらも、タケニグサのように「ずっと生き続ける力強さ」を持つことに強い憧れを抱いていたのでしょうか。

賢治がタケニグサを手帳に記した理由は想像するしかありません。もしかすると、タケニグサのしなやかに風に揺れる姿に希望を抱いた。そんな想像をしています。

眼にて云う

ここでは「眼にて云う」について解説します。

原文

眼にて云うの冒頭部分を引用します。

だめでせう

宮沢賢治「疾中」 – 青空文庫

とまりませんな

がぶがぶ湧いてゐるですからな

ゆふべからねむらず血も出つづけなもんですから

そこらは青くしんしんとして

どうも間もなく死にさうです

けれどもなんといゝ風でせう

もう清明が近いので

あんなに青ぞらからもりあがって湧くやうに

きれいな風が来るですな

現代語訳

だめでしょう、止まりません。次々と湧き出ているんです。昨夜から眠れず、血も出続けているものですから。

周りは寂しく静かで、どうやらもうすぐ死にそうです。 でも、なんて良い風でしょう。

もう清明が近いので、あんなに青空から湧き上がるように、きれいな風が吹いてくるんですね。

もみじの若芽と毛のような花に秋草のような波を立て、焼け跡のある藺草のむしろも青いです。

あなたは医学会からのお帰りかもしれませんが、黒いフロックコートを着て、こんなに真剣にいろいろと手当てをしてくださるなら、これで死んでも文句はありません。

血が出ているのに、こんなにのんびりして苦しくないのは、魂が半分体を離れたからでしょうか。

ただ、血のせいでそれを言えないのがひどいです。

あなたから見たら、随分惨めな光景でしょうが、私に見えるのは、やはりきれいな青空と透き通った風ばかりです。

解説

この詩は、死に直面する人間の表面に現れる「苦しみ」と、その内面にある「穏やかさ」を対比して描いています。詩の冒頭では、重病によって声も出ない患者が、「目」で医師に語りかけます。止まらない出血や眠れない夜、死の気配が迫る感覚が、患者の苦しみを強調しています。医師が慌てる様子から、状況の深刻さが一層伝わってきます。

しかし、そんな深刻さとは対照的に、患者の心の中には平穏さが広がっています。澄んだ青空、そよぐ風、若葉や花々の輝き。そうしたものに目を向けることで、患者は苦しみを和らげ、静かに死を受け入れています。この対比によって、生命の儚さと美しさが同時に描き出され、彼独特の世界観を表現しています。(そんな心穏やかな様子は、「こんなに本気にいろいろ手あてもしていたゞけば、これで死んでもまづは文句もありません」という文章にも現れています。)

死は「恐怖」ではなく、自然との調和の中で穏やかに迎え入れるもの。それが、賢治がこの詩を通して伝えたいことなのではないでしょうか。

ひるすぎの三時となれば

ここでは、【ひるすぎの三時となれば】について解説します。

原文

ひるすぎの三時となれば

宮沢賢治「疾中」 – 青空文庫

わが疾める左の胸に

濁りたる赤き火ぞつき

やがて雨はげしくしきる

はじめは熱く暗くして

やがてまばゆきその雨の

杉と榊を洗ひつゝ

降りて夜明けに至るなれ

現代語訳

午後3時になると、私の病んでいる左胸に濁った赤い火がつき始める。

やがて雨が激しく降り注ぐ。 最初は熱く暗いが、そのうち眩しくなる。

その雨が杉と榊を洗いながら降り続け、夜明けまで至るのだ。

解説

この詩では、病気の症状が雨の降り方になぞらえられています。午後3時、左胸に赤い火がつくような痛みが始まり、やがて激しい雨が降り出す。最初は熱く暗い雨―これは病による痛みや不安の表現なのでしょう。その雨は杉や榊などの木々を洗いながら、夜明けまで降り続けます。降り続ける雨は、まるで症状や苦痛が長引くことを示唆しているかのようです。

しかし、雨はただ降り続けるだけではありません。最初は熱く暗かった雨も、次第に眩しさを帯びていく。これは苦しみの中にあっても、心の状態が少しずつ変化していく様子を表しているのかもしれません。

「雨は夜明けまで降り続ける」という一節。この「夜明け」という言葉には、長く続いた苦しみの後に新しい朝が来ることを暗示しているように感じられます。病の痛みは辛いものですが、それを乗り越えた先には、新たな日の光が待っているという希望が垣間見えるのです。

また、ここで登場する「杉」や「榊(さかき)」は、古くから神聖な木として清めや浄化の象徴とされています。詩の中の雨がそれらの木々を洗い清める様子には、苦しみを通して心や身体が癒されるという意味合いが込められているのかもしれません。

賢治の詩は、苦しみの中にいる人々にささやかな慰めと希望を与えてくれることでしょう。症状や痛みは続くかもしれない。けれど同時に、心も少しずつ変化していく。そして、どんなに長い夜でも、必ず朝は来る―。この詩は、そんな普遍的な真理を美しい言葉で語りかけているのです。

熱たち胸もくらけれど

ここでは、【熱たち胸もくらけれど】について解説します。

原文

熱たち胸もくらけれど

白き石粉をうちあふぎ

にがき草根をうち噛みて

などてふたゝび起たでやむべき

宮沢賢治「疾中」 – 青空文庫

現代語訳

熱が上がり、胸も暗くなっているが、

白い石粉を仰ぎ見、 苦い草の根を噛みしめながら、

どうして再び起き上がるのをやめるべきだろうか。

解説

この詩からは、病気による熱に苦しみながらも、それを「乗り越えたい」という強い意志が感じられます。

詩の中にでてくる「白き石粉」と「苦き草根」は、以下の二つの解釈ができると私は考えます。

- 病気に打ち勝つための薬

- 宮沢賢治が取り組んでいた農業に関すること

1つめの「薬」という解釈はわかりやすいかもしれません。「粉」や「苦き草根」という言葉から受ける薬としてのイメージです。

また、宮沢賢治は菜食主義だったので、「苦き草根」は当時の食事(薬膳のような)を表しているとも考えられます。

2つめの「農業」についての解釈は、当時の宮沢賢治が取り組んでいたことに由来します。

この詩を書いた頃の宮沢賢治は、「石灰の粉を土壌改良に用いると良い」と農民に指導していたようです。石灰はまさに「白き石粉」ですよね。

「苦き草根」は、害を受けた土壌のことではないかと私は考えました。

私は、2つ目の「農業」の解釈の方を気に入っています。そのほうが、死の間際まで農民のために農業指導や肥料相談に熱心に応じていた賢治らしい詩だと感じるからです。

そう考えると、「困っている農民を助けたい。だからこそ苦しい治療を経て、再び立ち上がろう」という強い意志を感じさせる詩として読めます。

これらは、あくまでも私の想像です。他に解説している人がいないので、宮沢賢治の伝記などを読んで深読みしてみました。

わが胸いまは青じろき

ここでは、【わが胸いまは青じろき】について解説します。

原文

わが胸いまは青じろき

板ひとひらに過ぎぬらし

とは云へかなたすこやけき

億の呼吸のなべてこそ

うららけきわが春のいぶきならずや

現代語訳

私の胸は今や青白い板一枚ほどに過ぎないようだ。

しかし、あちらの健やかな無数の呼吸の全てが、

まさに麗らかな私の春の息吹ではないだろうか。

解説

この詩から受けた私の印象は、「賢治の繊細な感性と世界観」です。

ただ、詩の中に出てくる「億の呼吸のなべて」とは何のことを示しているのか。読んですぐには理解できませんでした。

そこで、賢治の伝記を読んで、私なりに考えてみました。

法華経を深く信じていた賢治は、「植物、動物、人間、この世界に存在するすべてのものに命が宿っている」という思想を持っていたようです。

命が宿っているものは皆、仲間であり、ひとつに繋がっている。つまり「憶の呼吸」とは、命あるすべてのもののことを指しているのではないでしょうか。

賢治は自分を「一枚の板のように弱い存在」と感じながらも、最後まで「生きよう」という気力を持ち続けました。

一人の人間としては無力でも、自分もまた「億の呼吸」の一部であるという感覚が、彼の心を強くさせたのかもしれません。

熱またあり

ここでは、熱またあり について解説します。

原文

熱またありの冒頭部分を引用します。

水銀は青くひかりて

今宵また熱は高めり

散乱の諸心を集め

そのかみの菩薩をおもひ

息しづにうちやすらはん

現代語訳

水銀体温計は青く光って、この夜もまた熱は高くなった。

散乱した諸々の心を集め、かつての菩薩を思い、 息静かに安らかになろう。

揺らめく光の澱み、野や町や官庁の中、

人々の面影や声、あらゆる静寂と動き、

これらすべてから、さあ、立ち返ろう。

散乱した我が心よ、集まって静かに安らかになれ。

明日こそ燃えるべきものなのだから。

解説

この詩は、賢治が熱に浮かされながらも、心を落ち着かせ、新たな始まりに向けて自分を整えようとする姿が描かれています。賢治にとっての「自分の生き方を再確認する」というプロセスだったのかもしれません。

詩の中には、熱に苦しむ賢治が「菩薩」を思い浮かべるシーンが出てきます。

賢治が拝んでいた仏像があったのか?

私は最初、「菩薩」を仏像のことだと思っていました。

ところが、どうやらそれは誤解だったようです。

日蓮宗のWebサイトによると、菩薩とは「自分の幸せと他者の幸せを重ねて行動出来る人」の事をいうそうです。

簡単に言うと、ボサツとは「自分の幸せと他者の幸せを重ねて行動出来る人」の事を指します。

つまり、仏像のような形を持ったものではなく、「生き方」そのもののことだったんですね。

賢治が思い浮かべていたのは、かつての自分自身が目指していた生き方だったのです。

彼は生涯、困っている人を助ける姿勢を持ち続けていました。

病気で苦しむ中でも、自身の理想とする生き方を忘れないように、詩という形で再確認していたのかもしれません。

そう考えると、詩の中で描かれる「熱」というのは、身体的な熱だけでなく、心の中で燃え続ける精神的な熱情や葛藤のことを指しているとも読み解けます。

そのうす青き玻璃の器に

ここでは、【そのうす青き玻璃の器に】 について解説します。

原文

そのうす青き玻璃の器に

しづにひかりて澱めるは

まことや菩薩わがために

血もてつぐなひあがなひし

水とよばるゝそれにこそ

現代語訳

その薄青い硝子の器に、 静かに光って澄んでいるのは、

まさに菩薩が私のために 自らの血で償い、

救ってくれた 「水」と呼ばれるものなのだろう。

解説

この詩は、「青いガラスの器に静かに澄んだ水」を菩薩の自己犠牲によって得られた浄化や救済の象徴として表現しています。

この詩の中に出てくる「菩薩」も、「熱またあり」で解説した菩薩と同じです。つまり、「困っているものを助ける存在」そのものを指しているということですね。

賢治はおそらく、自分を救ってくれるその水に対して、たくさんの菩薩の存在を感じていたのではないでしょうか。

水を運んできた雨、その水を汲みに行ってくれた人、その水を持ってきてくれた人、それらが凝縮した「水」そのものに対して菩薩を見た。私にはそのように感じられます。

風がおもてで呼んでいる

ここでは、【風がおもてで呼んでゐる】 について解説します。

原文

風がおもてで呼んでいるの冒頭部分を引用します。

風がおもてで呼んでゐる

「さあ起きて

赤いシャッツと

いつものぼろぼろの外套を着て

早くおもてへ出て来るんだ」と

風が交々叫んでゐる

「おれたちはみな

おまへの出るのを迎へるために

おまへのすきなみぞれの粒を

横ぞっぱうに飛ばしてゐる

現代語訳

風が外で呼んでいる。

「さあ、起きて!

赤いシャツを着て、いつものボロボロのコートを羽織り、

早く外へ出ておいで」と。

風が次々と叫んでいる。

「みんな、お前が出てくるのを待ってるんだ。

お前の好きなみぞれの粒を、

横なぐりに飛ばして準備しているんだよ。

さあ、早く外に飛び出しておいで。

あの厳かで険しい岩の上、

葉のない黒い森の中で、

澄んだソプラノの声を持つ、

僕たちの仲間のひとりと、

約束どおり結婚するんだよ」と。

何度も何度も、

風が外で叫び続けている。

解説

この詩は、風が主人公(賢治)に語りかける形で展開される幻想的な作品です。

短い詩の中には、「結婚」「稜(かど)ある巌」など、一見すると意味の分からない言葉がたくさん出てきます。これらの言葉の意味を一つずつ紐解いていくことで、病魔とせめぎあう主人公の心の内が見えてきます。それぞれ見ていきましょう。

風は、自然そのものの力を表していて、「生きるための励まし」と「死への誘い」の両方の意味を持っていると私は考えています。

冒頭の「さあ起きて」という呼びかけには、主人公を(病気の)苦しみの世界から解放し、自然と共に生きる元気を取り戻させたいという思いが込められています。「赤いシャッツ」「ぼろぼろの外套」といった具体的な描写は、主人公が現実世界の一部であることを強調しており、風の声は生きる活力を促す存在として描かれています。

一方で、「葉のない黒い林」や「結婚」といった表現は、自然と一体になること、つまり「死」を暗示しているようにも読めます。風の「結婚しろ」という言葉は、主人公が自然や宇宙と一つになり、個人の境界を超えることを意味しているのではないでしょうか。これは、宮沢賢治が信じていた法華経の考え方や宇宙観と深く結びついています。

結婚の部分で出てくる「稜(かど)ある巌」は、主人公が好きだった風景のことだと私は解釈しました。動けない病床の中で、これまで訪れた印象的な場所を思い浮かべながら、この詩を書いていたのではないでしょうか。

「風がおもてで呼んでゐる」という詩は、風を通して生きることと死ぬことの本質について問いかける作品です。「生」と「死」が風という存在にまとめられていて、法華経にある「すべてが調和する」という教えとも共通しています。つまり、「生」と「死」は対立するものではなく、自然の循環の一部であるということ。どちらの風を受け入れることも間違いではない。「自然の一部としての正しい選択」であり、それぞれに意味があると私は受け取っています。

宮沢賢治の作品は、多くの場合、読者に具体的な結論を押し付けるものではなく、感じ取る余地を残しています。この詩もまた、生きることと死ぬことの両面を抱えながら進んでいく生命の在り方を問いかけているのです。

最後に、風はどんな風だったのでしょうか。詩の中の「ソプラノをもった」「みぞれ」という言葉から想像されるのは、窓の隙間からぴゅーぴゅーと吹き込んでくる、冷たく鋭い冬の風だと私は思っています。